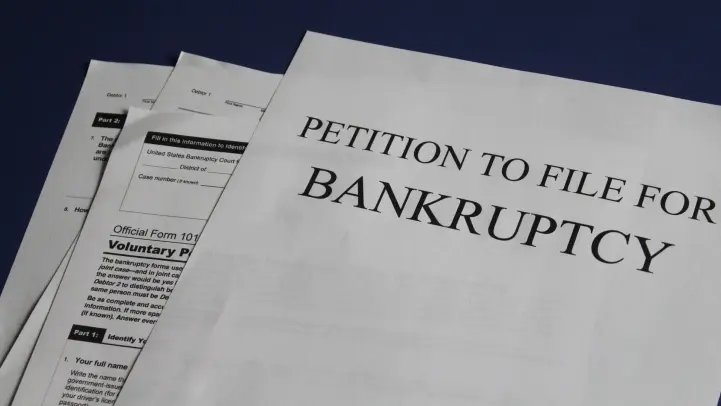

倒産とは

『倒産』とは、企業が債務の支払不能に陥ったり、経済活動を続けることが困難になった状態を指します。具体的には取引先や金融機関への支払が遅延し、取引先や金融機関の信頼を失うことで発生します。企業間取引とは信頼で成り立っているものですので、その信頼を失えば今後取引ができなくなります。つまり取引先や金融機関への支払いが遅延しないように手元にキャッシュを確保できていれば、倒産を回避できることを意味します。

倒産の種類

倒産の種類は大きく分けて2種類あります。赤字倒産が一般的イメージと近いですが、黒字でも倒産してしまう可能性があります。

赤字倒産

赤字倒産とは会社の損益計算書が赤字の状態で倒産する状態です。会社が赤字の状態が続くと、会社のキャッシュが次第に無くなっていき取引先や金融機関へ支払ができなくなり倒産します。

黒字倒産

黒字倒産とは会社の損益計算書が黒字の状態で倒産する状態です。「会社が利益を出していれば、キャッシュは次第に増えていくから問題ないのでは?」と考えるのが一般的だと思います。ただ、会社では売上した後にキャッシュを回収する為に時間を要したり、売上をする為に在庫を多めに自社で先に買い取りしなければならない場合もあり、必ずしも利益の増加額=キャッシュの増加額とはなりません。この利益の増加=キャッシュの増加であるという思い込みが黒字倒産を引き起こす最大の要因です。

黒字倒産の原因

それでは黒字倒産の原因はなんでしょうか。黒字倒産を引き起こす原因はいくつか考えられますが、ここでは5つ紹介いたします。貸借対照表に出てくるので、その予兆を感じ取れるものから、貸借対照表には表示されないものまでありますので、まずはこの5点を意識して黒字倒産の原因を探っていきましょう。

資金繰り管理ができていない

まず一つ目は資金繰りの管理です。これは基本中の基本ですが、黒字倒産する会社は利益にばかり目が行き、資金繰りに意識が向いていません。資金繰りを管理するとは、入金予定額と支払予定額を日々で管理していくことです。日々管理をしていれば、支払日が近づくにつれキャッシュが足りないことに気づき、資金調達を行うことができます。また、ある程度未来まで予測することができれば、資金調達を早い段階から実施することができます。

>>資金繰りってなに?資金繰り表の作り方や改善方法をチェック

売掛金の管理不足

過去の事例を見てもこの原因が多くあるのがわかります。よく耳にする言葉に「連鎖倒産」という言葉があります。連鎖倒産とは取引先の大口先が倒産することにより、自社宛の債権が回収できず、自社でもキャッシュが不足する状況を指します。取引先が大きな会社だからと安心して特に与信判断もせず売掛金の管理をしていないと、せっかく自社で利益を出していても取引先の倒産に巻き込まれる形で自社も黒字倒産に陥ってしまいます。

>>売掛金とは?買掛金、未収金との違いや一連の流れ、仕訳例も紹介

過剰な在庫

売掛金に続きこちらも過去の事例で多く見受けられる原因の一つです。会社は、モノを仕入れて付加価値をつけて販売し、利益を上げます。その段階で自社にとどまる在庫が発生します。在庫は商売をする上では必要なものですが、その在庫を仕入する為に他社にキャッシュを払っていることを考えれば、キャッシュが形を変え、在庫として自社内で眠っているだけなのです。キャッシュとして近しい存在であればそれほど恐れる必要が無いように聞こえるかもしれませんが、問題なのは「在庫は販売しなければキャッシュ化できない」点です。アパレルなどの流行の移り変わりの早い業界では、来季は仕入れした服は店頭で販売することができないかもしれません。そのような場合在庫はただのゴミになってしまいます。また在庫が売上して現金として回収できるまでには掛け売りの場合、更に時間を要します。使いたいときにすぐに使えない在庫は資金繰りにとっては負担でしかありません。在庫を適切にコントロールすることが大切です。

過剰な設備投資

在庫と似たようなものですが、過剰な設備投資も原因となります。設備投資は一般的に金融機関から借入をして行います。金融機関からの借入は当然返済する必要があります。身の丈を超えて投資を行えば、日々の商売から生まれるキャッシュを全て金融機関からの返済に回さなければならない状況になります。金融機関は一度支払いが滞ると信用情報として出回りますので、支払遅延は企業生命を終らせかねないのです。金融機関から借入を行う際は、必ず自社の身の丈に合った投資なのか、もしくは将来のキャッシュフローから見て適切な投資計画なのかを見直す必要があります。

資金調達の方法が制限されている

赤字会社でも資金調達をして取引先や金融機関への支払いを続けることができる限り会社は倒産しません。その意味でも資金調達の方法をいくつか準備しておくことは非常に重要です。主力行のみに資金調達の方法が限られているとその金融機関から融資を断られれば、会社はすぐに支払不能に陥り倒産してしまいます。

黒字倒産の実例

黒字倒産は実際に発生しているのでしょうか。ここでは上場企業で黒字倒産をしてしまった企業を2つ紹介します。上場企業でも黒字倒産をしてしまうのですから、中小企業であれば、発生する可能性はもっと大きくなります。

(事例①)江守グループホールディングス

江守グループホールディングスは東証一部上場の化学薬品会社でしたが、2015年4月に黒字倒産を起こしてしまいました。この企業が黒字倒産を出してしまった原因は「売掛金」です。

中国経済市場の急成長に乗っかる形で業績を順調に伸ばしてきた江守グループは中国から大口取引先からの代金回収が滞ると連鎖する形でキャッシュフローが窮地に陥り、支払いが滞ったことが原因で倒産してしまいます。大口取引先の与信管理がどこまでできていたか定かではありませんが、どうしても売上を優先してしまい、与信管理が甘くなってしまうのはどこの会社にも起こりうることなので、注意が必要です。会社はキャッシュを回収できて初めて一連の商売が完結します。売りっぱなしで回収できなければ、倒産して当然なのです。

(事例②)アーバン・コーポレーション

アーバン・コーポレーションはおそらく黒字倒産をしてしまった企業の中で一番有名です。それは黒字倒産をした年度を除き直近数年間はずっと黒字決算だったからです。この企業が黒字倒産してしまった原因は「在庫」です。

不動産大手であったアーバン・コーポレーションは、不動産市況が悪化していたにも関わらず、好調時と同じように仕入を続けました。その結果販売のペースが追いつかず、在庫が過剰になっていきます。最初は資金繰りを助ける意味で銀行から追加融資を受けることができましたが、次第に主力行からも資金調達が難しくなり、最終的には支払いが滞り倒産します。

黒字倒産を回避する方法

ここまでは黒字倒産の原因と事例を紹介してきました。それでは黒字倒産を防ぐためにはどのような手法をとればよいのでしょうか。5つ紹介しますので、自社で足りていない部分は積極的に取り入れ、黒字倒産を防ぎましょう。

支払予定表を作成する

まず資金繰り管理をしていない会社は支払予定表を作成しましょう。支払予定表は月末にいくら支払する予定なのか、従業員への給料の支払がいくらなのかを計算して把握するためのものです。まずは支払を把握することで、そのための入金が最低いくら必要なのかを逆算できます。資金繰り表を作成することは黒字倒産を防ぐ為には必要最低限のことです。まずは現状のキャッシュフロー収支を把握することで、毎月いくらのキャッシュを生み出しているのかを掴むことができます。

キャッシュフロー計算書を作成する

会社の財務諸表には貸借対照表と損益計算書に加え、キャッシュフロー計算書がついております。キャッシュフロー上場企業では作成が義務付けられておりますが、中小企業では作成が義務ではありません。しかし、貸借対照表と損益計算書を見ているだけでは掴むことのできないキャッシュの流れをつかむことができますので、是非中小企業でも作成することをオススメ致します。以下に簡単にキャッシュフロー計算書の見方を記載しておきます。

- 営業活動によるキャッシュフロー=「本業で稼いだキャッシュ」を表します。

- 投資活動によるキャッシュフロー=「企業が会社の成長の為、どの程度投資をしているか」を表します。

- 財務活動によるキャッシュフロー=「企業がどのように資金調達を実行したのか」を表します。

上記の3つのキャッシュフロー計算書を理解できれば、本業では資金をどの程度生み出しているのか、またキャッシュをどこから調達して、どのようなものに投資したのかを把握することが可能です。BSとPLだけでは表れないキャッシュの流れをつかみましょう。

>>キャッシュフロー計算書の読み方は?基本構造をわかりやすく解説

運転資金を意識する

企業とはモノを仕入、営業活動を実施し、売上を計上します。このモノの仕入から販売に至るまでのタイムラグが運転資金です。製造業では一般的にこの期間が長くなりがちです。また、売り先が大企業等であれば納品後資金を回収するまで時間を要する場合もあります。

一方で仕入先に対しては、先に仕入代を支払必要があります。その期間会社が立て替えていることになります。このような期間が長ければ長いほど会社のキャッシュの負担が大きくなります。加えてその期間中に掛け売りしている取引先が倒産してしまえば、貸倒として損失を計上しなければなりません。この運転資金を少なくすることがキャッシュ負担を軽くする近道です。安易に銀行から短期借入を実施する前に取引先に回収期間を短くできないかもしくは支払期間を長くできないか交渉してみましょう。自社が思っている以上に協力してくれる取引先が案外いてくれるものです。

例えば独占的な立場で販売できる商品をお使っていれば受注した際に前受金を取引先から頂戴できれば更にキャッシュ負担を軽くできます。「回収できる債権はできるだけ早く回収し、支払する債務はできるだけ遅く支払う」この言葉を営業マンに伝え、商談の際は回収支払と支払条件のことも含めて交渉を行いましょう。

固定資産投資は減価償却の中で収める

みなさんは固定資産投資を行う際は、どのように資金計画を立てるでしょうか。ここで目安となるのが、「年間の減価償却費の金額の中で投資を行う」というものです。なぜかというと減価償却費とは費用として計上はされていますが、キャッシュアウトはしない性質を持ちます。過去に既にキャッシュアウトした金額が時間をかけて費用化されているのです。つまり減価償却費の枠内で投資を行う分には新たな銀行借り入れ等を伴う資金負担は発生しないことになります。多額の固定資産投資は一瞬で企業の縮めかねないことを意識して、投資を実施する際は常に慎重に行いましょう。年間の償却費を超えて投資を行う場合は、しっかりと投資後の資金計画を作成して、銀行借入を行いましょう。

主力行以外にも取引をする

銀行取引は中小企業にとって非常に重要です。なぜならば、赤字を計上していても銀行から資金を借入できている限り会社は倒産しないからです。つまり銀行との付き合いは会社がいざという時に最後の砦になります。中小企業の中には主力行以外は付き合う必要がないと感じていらっしゃる方もいるかと思いますが、銀行は最後の砦になりますので本業に負担のない範囲でできるだけ多くの銀行と情報交換をしておきましょう。主力行を過度に信頼しすぎず、企業として倒産という最悪の状況を引き起こさないようバックアップの意味で付き合いを増やしておきましょう。