経理業務を見直すべき3つのサインとは?

経理業務が非効率になっているかどうか、どのように判断すればよいのでしょうか。以下の3つのサインが当てはまる場合、業務プロセスの見直しを検討すべきタイミングです。

サイン1:月次決算に1週間以上かかっている

月次決算は、経営状況を迅速に把握するための重要な業務です。しかし、処理に1週間以上かかっている場合、手作業での仕訳入力や確認作業に時間を取られている可能性があります。

理想的には、月次決算は月末から3〜5営業日以内に完了すべきです。遅延が常態化すると、経営判断のスピードが落ち、競合との差が開いてしまいます。

サイン2:経理担当者が1人しかいない「属人化リスク」

経理業務を1人の担当者に依存している状態は、大きなリスクを抱えています。担当者の休暇や退職時に業務が止まるだけでなく、不正のチェック機能も働きません。

実際、中小企業の約60%が経理業務の属人化に課題を感じているというデータもあります。複数人でのチェック体制や、外部リソースの活用が必要な段階かもしれません。

サイン3:領収書や請求書の処理が月末に集中する

請求処理や経費精算が月末に集中し、担当者が残業せざるを得ない状況は、業務フローの改善余地があるサインです。

クラウド会計ソフトやデータ連携ツールを活用すれば、日次でリアルタイムに処理できる体制を構築できます。月末の業務集中を解消することで、担当者の負担軽減とミス防止につながります。

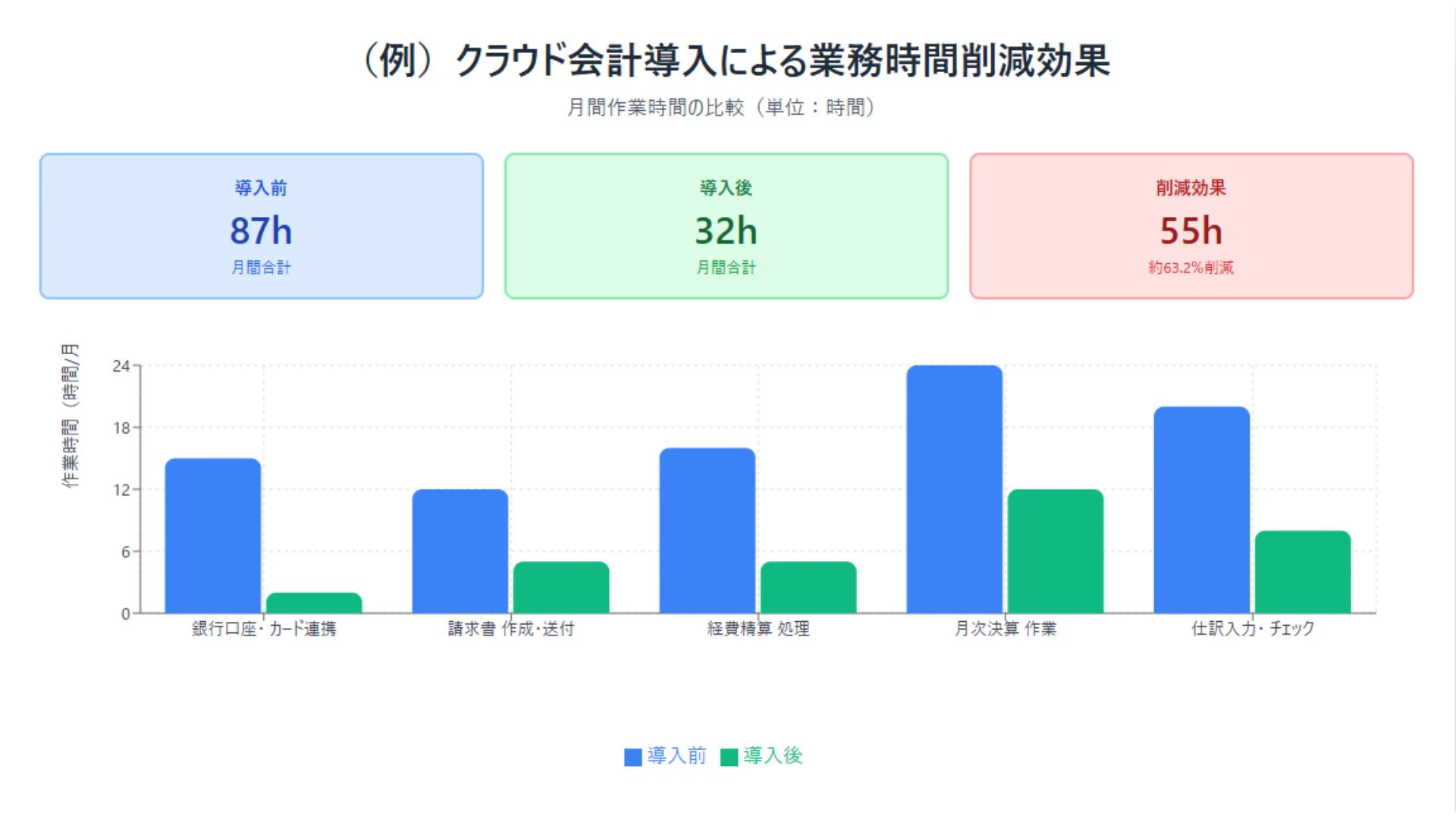

クラウド会計ソフトで削減できる作業と時間

クラウド会計ソフトの導入は、経理業務の効率化における第一歩です。具体的にどのような作業時間を削減できるのか、主要な機能とともに見ていきましょう。

銀行口座・クレジットカードとの自動連携

freeeやマネーフォワードクラウド会計などのクラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携し、取引データを自動で取り込みます。

従来、通帳記帳やカード明細を手入力していた作業が不要になり、月間で10〜15時間程度の削減が期待できます。入力ミスも大幅に減少するため、確認作業の時間も短縮されます。

請求書作成・送付の自動化

クラウド会計ソフトには請求書作成機能も搭載されています。テンプレートを使った作成、メール送付、入金確認までを一元管理できるため、請求処理にかかる時間を月間5〜8時間削減できます。

また、定期的な請求書は自動発行設定も可能なため、サブスクリプション型のビジネスモデルを採用している企業には特に有効です。

経費精算のペーパーレス化

スマートフォンで領収書を撮影するだけでデータ化できる機能により、紙ベースの経費精算業務が劇的に効率化します。

従業員が各自でアプリから申請でき、承認者もオンラインで確認できるため、月間で8〜12時間の削減が見込めます。リモートワークにも対応しやすくなり、働き方改革にも貢献します。

自動仕訳・データ連携でミスをゼロにする方法

経理業務において、ミスは重大な問題につながります。クラウド会計ソフトの自動仕訳機能やデータ連携を活用することで、ヒューマンエラーを最小限に抑えることができます。

AI学習による自動仕訳の精度向上

最新のクラウド会計ソフトは、AI(人工知能)が過去の仕訳パターンを学習し、自動で勘定科目を提案します。使い込むほど精度が向上し、最終的には90%以上の仕訳を自動化できるケースもあります。

手入力による勘定科目の選択ミスや、金額の打ち間違いといったヒューマンエラーを防止し、経理担当者はチェック作業に集中できます。

API連携による外部システムとの統合

販売管理システムや勤怠管理システムとAPI連携することで、データの二重入力を完全に排除できます。

例えば、ECサイトの売上データを自動で会計ソフトに取り込み、売上計上から消費税処理まで自動化することが可能です。これにより、データ整合性が保たれ、決算作業も大幅にスムーズになります。

ダブルチェック体制の構築

自動化によって削減された時間を、チェック体制の強化に充てることが重要です。クラウド会計ソフトでは複数人での同時アクセスが可能なため、担当者が入力したデータを上長がリアルタイムで確認できます。

月次での定期的な照合作業を習慣化することで、ミスの早期発見と不正防止につながります。

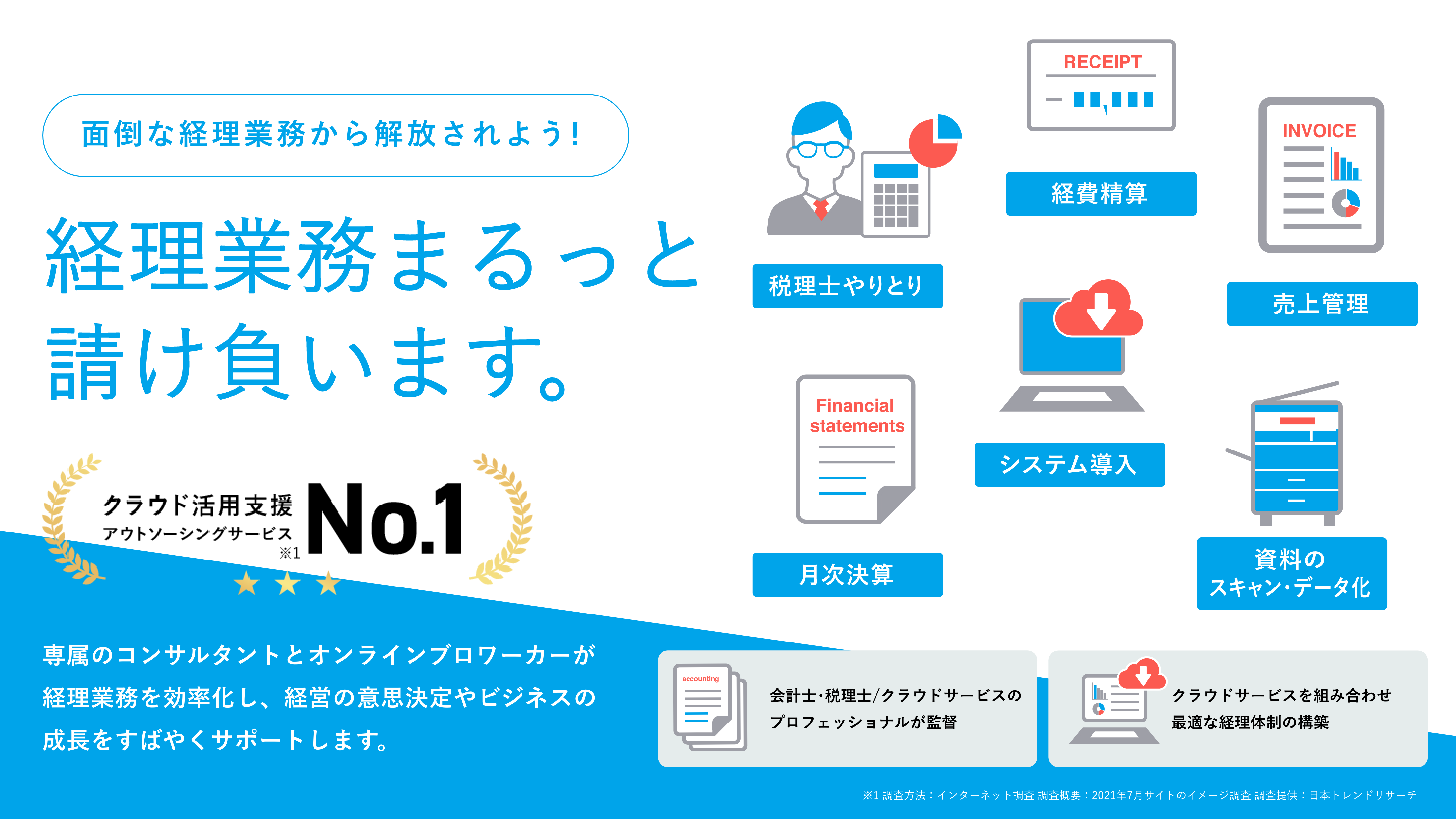

経理業務アウトソーシングの選び方と注意点

クラウド会計の導入だけでは解決できない課題もあります。そこで検討したいのが、経理業務のアウトソーシングです。適切な外注先を選ぶポイントを解説します。

選定基準1:業務範囲の柔軟性

アウトソーシングサービスによって対応できる業務範囲は異なります。以下のような業務をどこまで依頼できるか確認しましょう。